महानंदा नदी अपडेट – बंदिनी महानंदा : महानंदा पर कसता शिकंजा

- By

- Dr Dinesh kumar Mishra

- October-01-2018

नदियों

का छलक कर या किनारे तोड़ कर बहना कोई नई घटना नहीं है। यह आदिकाल से होता आया है

परन्तु नदियों तथा प्रकृति से सामञ्जस्य रखने वाले भारतीयों ने इस घटना को तूल

नहीं दिया। जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ मजबूत हुई उसके पहले से हमारी सम्पत्ति

देखकर हमारे इन अनचाहे मेहमानों की लार टपकती थी और सम्पत्ति दोहन का कोई भी जरिया

यह ‘सोने की चिड़िया के

शिकारी छोड़ना नहीं चाहते थे। भू-राजस्व उनके ज़खीरे भरने का एक साधन था और उनकी

शायद यह मंशा थी कि यदि नदियों को घेर कर उनकी चंचलता समाप्त कर दी जाय तो ज़मीन

को बेहतर बना देने के नाम पर जनता से कुछ और माल ऐंठा जा सकता था। तथा जनता की वाह

वाही भी लूटी जा सकती थी।

परन्तु

‘बाँटो और राज करो' नीति

के प्रणेता इस उद्यम में सफल नहीं हो पाये क्योंकि दाँतों में पैसा दबाने वाले इन

व्यापारियों को शायद यह अहसास हो गया था कि जब जनता के पैसे से बाढ़ नियंत्रण की

योजना बनाई जायगी तो उसे नदी के पानी से सुरक्षा भी देनी पड़ेगी और यह सौदा

मुनाफ़े का सौदा नहीं था। उधर दूसरी तरफ उनके इन्जीनियर भी इस तरह का आश्वासन देने

की स्थिति में नहीं थे कि वह जमीन को बाढ़ से मुक्त कर पायेंगे।

महानन्दा पर कसता शिकंजा

आजादी

के बाद कोसी को लेकर जो बहस का रुख मुड़ा और उस पर तटबन्ध बनना शुरू हुआ तब बाकी

नदियों की क्या औकात थी। 1954 से 1956 के बीच

उत्तर बिहार की कई अन्य नदियों जैसे बूढ़ी गण्डक, घाघरा, बागमती, कमला

बलान तथा खिरोई आदि पर बिना किसी बहस-मुबाहसे के 770 कि०

मी० तटबन्ध बनकर तैयार हो गये' पर

महानन्दा अभी तक चर्चा में नहीं थी।

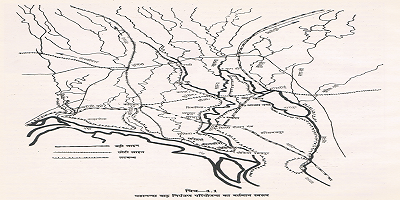

फ्रान्सिस

बुकानन (1809-10) ने महानन्दा के प्रवाह पथ

और उसकी सहायक नदियों के बारे में बहुत कुछ लिखा पर महानन्दा की बाढ़ पर कुछ भी

नहीं लिखा। करीब-करीब यही स्थिति रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (1838) की थी।

इन दोनों को महानन्दा की बाढ़ ने तभी आकर्षित किया जब उनको लगा कि बाढ़ के समय

बड़ी-बड़ी नावें इस नदी और उसकी सहायक धाराओं में चलाई जा सकती हैं। माल ढुलाई के

प्रति इनकी आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्हें बाढ़ के बारे में कहने की फुर्सत ही

नहीं मिली। डब्लू डब्लू० हन्टर (1877) ने भी

महानन्दा की बाढ़ का कोई जिक्र नहीं किया। यह संभव है कि कोसी, यद्यपि

वह पूर्णियाँ के पश्चिम से होकर बहती थी पर पूर्णियाँ या महानन्दा से बहुत दूर

नहीं गई थी, की बाढ़ों के चर्चे ने

महानन्दा की बात को दबा दिया हो। इसके बाद के लेखकों, शिलिंगफोर्ड

(1895), चार्ल्स इलियट (1895),

एफ०सी० हर्ट (1908) या

डब्लू० ए० इंगलिस (1909) ने भी

महानन्दा के बाढ़ की बात नहीं की थी। पूर्णियाँ गजेटियर (1911) के

अनुसार, “हाल के वर्षों का सबसे

गंभीर जल प्लावन 1906 में हुआ

था जबकि कोसी और गंगा में एक साथ बाढ़ आई और इसी समय महानन्दा में भी पानी चढ़ा

हुआ था। महानन्दा का नाम लेकर बाढ़ की बात करने की शायद यह पहली खबर थी।

1937 के

बहुचर्चित पटना के बाढ़ सम्मेलन में, जिसमें

पूरे देश से महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया था, एक भी

बार महानन्दा का नाम नहीं लिया गया।

1942 में

राय बहादुर पी० सी० घोष द्वारा तैयार की गई उत्तर बिहार की बाढ़ सम्बन्धी रिपोर्ट

में पूर्णियाँ जिले की सौरा, पनार, कारी

कोसी आदि नदियों की बाढ़ के बारे में जिक्र जरूर मिलता है क्योंकि इन धाराओं से

होकर कभी न कभी कोसी बही थी पर महानन्दा और उसके द्वारा बाढ़ से तबाही पर चर्चा

लगभग नहीं के बराबर है।

पूर्णियाँ

गजेटियर (1963) के अनुसार 1909-10

तथा 1917-18 में

किशनगंज के इलाके की पाट की फसल को महानन्दा के किनारे तोड़कर बहने के कारण नुकसान

पहुंचा था। उसके बाद की 1930, 1931, 1934, 1937 और 1938 की

बाढ़े कोसी के कारण आई थीं। 1948 में

जबकि पूरा बिहार राज्य बाढ़ की चपेट में आया था तब भी तत्कालीन पूर्णियाँ (वर्तमान

कटिहार) के मनिहारी और बरारी थानों में ही बाढ़ का असर पड़ा था और यह बाढ़ गंगा के

कारण आई थी।

1953 में

फिर बिहार एक भीषण बाढ़ की चपेट में आया पर सौभाग्य से उत्तर बिहार के बाकी जिलों

के मुकाबले पूर्णियाँ में बाढ़ से तबाही बहुत कम हुई।

1954 में

उत्तर बिहार के कुल क्षेत्र (लगभग 52 हजार

वर्ग कि० मी०) में से 23,732 वर्ग

कि० मी० (31:88 प्रतिशत) बाढ़ से

प्रभावित हुआ था। कुल गाँवों की 21,107 संख्या

में से 8119 (38:47 प्रतिशत) गाँव बाढ़ की

चपेट में आये और 183-93 लाख की

आबादी में से मात्र 70-65 लाख

लोगों (38:41 प्रतिशत) ने इसकी पीड़ा

झेली। फिर भी 1954 की बाढ़ की रिपोर्टों में

कोसी के पूर्व के क्षेत्र की चर्चा नहीं है।

1955 में

महानन्दा की बाढ़ का प्रभाव बारसोई, ठाकुर

गंज, किशनगंज,बहादुर

गंज तथा कटिहार थानों तक सीमित था। इस बार बाढ़ काफी तेज थी जिसका असर उन गाँवों

में ज्यादा महसूस किया गया जो कि महानन्दा, मेची, कन्कई, पनार

और परमान नदी के किनारे पर थे मगर जो गाँव नदी से दूर थे उन पर बाढ़ का असर कम था।

ज्यादातर नुकसान फसल का हुआ पर केवल कुछ घर ही प्रभावित हुये। कुछ जगहों पर कटाव

हुआ है जिससे कुछ परिवारों पर असर पड़ा है। लेकिन अभी तक मिली रिपोर्टों के अनुसार

जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

1955 वाली

बाढ़ का असर पूर्णियाँ (पुराने) जिले की 7,91,026

आबादी पर पड़ा था, जिसकी जद में 1630 गाँव

आये थे।

1956 में

पूर्णियाँ में बारिश जून में ही शुरू हो गई थी और इस बार बाढ़ का असर जून, जुलाई, अगस्त

और सितम्बर महीने तक देखने में आया। इस बार कटिहार सब-डिवीजन में कटिहार, मनिहारी, आजम

नगर, कदवा, करन

दिघी, बारसोई, बरारी

और कोढ़ा थानों पर इसका असर पड़ा था। बाढ़ का पानी पूर्णियाँ जिले के सदर, किशनगंज

और कटिहार सब-डिवीजनों के 431 गाँवों

में घुस गया था।

1957 में

बाढ़ नियंत्रण के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में भी महानन्दा की बाढ़

के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं थी।

महानन्दा

का जिक्र करते हुये बिहार के सन्दर्भ में यह रिपोर्ट मात्र इतना ही कहती है कि, “गंगा

प्रणाली के पूर्व में आख़िरी महत्वपूर्ण नदी महानन्दा है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण के

लिहाज़ से यह नदी कोई गंभीर समस्या नहीं पैदा करती। केवल कुछ क़स्बों के बचाव की

व्यवस्था तथा थोड़े बहुत तटबन्धों के निर्माण से इस नदी की समस्या का काफी हद तक

समाधान हो जाएगा”।

उधर 1958 में

उत्तर बिहार की बाढ़ की चर्चा करते हुए गण्डक, बूढ़ी

गण्डक, बागमती, अधवारा, कमला

तथा कोसी, सब की चर्चा हुई मगर

महानन्दा का नाम फिर भी नहीं लिया गया।

1961 में

पूर्णियाँ से विधान सभा के सदस्य श्री वासुदेव प्रसाद सिंह ने विधान सभा को बताया

कि, “हमारे जिले में इस साल

गंगा और कोसी नदी में विशेष रूप से बाढ़ आई और उसमें खासकर मनिहारी, बरारी, कोढ़ा और

रुपौली के कुछ हिस्से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये।”

यानि इस साल की बाढ़ को भी महानन्दा की बाढ़ नहीं माना गया। 1962 में विधान सभा के बजट सत्र में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री दीप नारायण सिंह ने बताया कि, “... भारत सरकार ने बिहार सरकार की सलाह से एक विशेषज्ञों की उप-समिति बनाई थी। यह उप-समिति बनाई गई थी निचली कोशी, कमला, बागमती, बूढ़ी गण्डक की घाटियों में बाढ़ नियंत्रण से सम्बन्धित राय देने के लिये।”

जहाँ 1962 तक यह

हालत थी कि बाढ़ के मसले पर महानन्दा का नाम भी नहीं लिया जाता था वहीं 1963 आते-आते

एक नई मुसीबत खड़ी हो गई।

1963 में विधान सभा में श्री

युवराज ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख कर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने हिस्से

की महानंदा पर तटबन्ध बनाये जाने के प्रयास के बारे में जानकारी दी। उनका मानना था

कि यदि बंगाल सरकार यह तटबन्ध बनाती है तो सारा पानी दक्षिणी पूर्णियाँ (अब कटिहार

जिला) के कई प्रखण्डों में फैलेगा जिससे इन स्थानों पर बाढ़ की स्थिति में गिरावट

आयेगी। सरकार की ओर से श्री लोकेश नाथ झा ने पश्चिम बंगाल द्वारा इस बाँध के बनाने

की पुष्टि की और कहा कि यह बाँध 57.60 कि०मी०

(36 मील) लम्बा, 3.66

मीटर (12 फुट)

ऊँचा और 9.76 मीटर (32 फुट)

चौड़ा है और अगर यह बाँध बनता है तो अमदाबाद प्रखण्ड तथा अन्य स्थानों पर भयानक

बाढ़ आयेगी। उन्होंने कहा कि, “पश्चिम

बंगाल सरकार अपने इलाके में बाँध बाँध रही है और साधारणतः हम लोगों को कुछ कहना

नहीं है। जहाँ तक सामान्य सम्बन्ध एक दूसरे राज्य से हैं। उसमें चाहिये था कि

पश्चिम बंगाल सरकार बिहार सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना देती”।

इसी साल केन्द्र सरकार ने बाढ़ समस्या का अध्ययन करने के

लिये देश के विभिन्न प्रान्तों के सिंचाई मंत्रियों की एक समिति बनाई थी जिसकी

अध्यक्षता बिहार के तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री महेश प्रसाद सिंह कर रहे थे। इसका

परिणाम यह हुआ कि समिति ने सिफारिश कर डाली, शाहाबाद

जिले में गंगा नदी के किनारे तथा पूर्णियाँ जिले में महानन्दा के किनारे तटबन्धों

का निर्माण उच्च प्राथमिकता के स्तर पर किया जाना चाहिये।

युवराज

जी ने पश्चिम बंगाल सरकार की एकतरफा कार्यवाही तथा पूर्णियाँ के सम्भावित जल

प्लावन की बात एक बार फिर विधान सभा में 1964 में

उठाई। इस बार सरकार की तरफ से श्री सहदेव महतो ने वक्तव्य दिया और कहा,

"... पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा मालदा जिला में महानन्दा नदी के

पूर्वी किनारे पर मलियोर बाँध परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप गत दो वर्षों से

बाढ़ की विभीषिका काफी बढ़ गई है। मलियोर बाँध परियोजना वास्तव में पश्चिमी बंगाल

में फुलहर नदी के बायें किनारे पर एक बाँध है जिसका भीषण कुप्रभाव इसी नदी के

दाहिने किनारे पर, जो

बिहार के पूर्णियाँ जिला में स्थित है, पड़ता

है। यह पूर्ण विदित है कि अगर किसी नदी के एक किनारे पर बांध निर्माण किया जाय और

दूसरे किनारे पर उसी समय न किया जाय तो जिस किनारे बाँध न बनाया जाता है उस किनारे

पर बाढ़ का कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।”

पश्चिम बंगाल सरकार को औपचारिक रूप से विरोध पत्र भेजने की सूचना के साथ-साथ उन्होंने यह भी बताया कि, “... करीब 317 वर्ग कि०मी० (124 वर्ग मील) क्षेत्र की सुरक्षा के लिये अनुमानतः 1:5 करोड़ रुपये की लागत पर एक परियोजना अधीक्षण अभियंता, बाढ़ अनुसंधान अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा तैयार की जा रही है। यह योजना शीघ्र उपस्थापित की जायगी। प्रशासकीय स्वीकृति, बाढ़ नियंत्रण प्रखण्ड (सेक्टर) से निधि की उपलब्धि और साथ ही साथ केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू किया जायेगा”।

इसके

बाद विधान सभा के प्रायः हर सत्र में सर्वश्री युवराज, शकूर,अहमद, नन्दलाल

मराण्डी आदि नियमित रूप से महानन्दा परियोजना के क्रियान्वयन की माँग करते रहे और

यह सिलसिला लगातार 1970 तक चला

और तब जाकर कहीं योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली। बात सिर्फ विधान सभा तक ही

सीमित नहीं रही, योजना के क्रियान्वयन के

लिये लोगों को सड़कों पर भी उतरना पड़ा।

यह एक

विचित्र विडम्बना है कि जब 1964 में

मंत्रियों की समिति ने सिफारिश कर दी थी और यह लगभग तय हो चुका था कि महानन्दा पर

तटबन्धों का निर्माण प्राथमिकता के स्तर पर होना चाहिये तब इसके लिये 1968 में

आन्दोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सत्याग्रह, धर

पकड़, लाठी चार्ज आदि की जरूरत

अवश्य ही सरकार और आम जनता के बीच सम्वादहीनता की वज़ह से पड़ी होगी या फिर जब तक

रोये नहीं तब तक माँ अपने बच्चे को भी दूध पिलाने की जरूरत नहीं समझती।

पश्चिम

बंगाल सरकार ने मालदा ज़िले के कुछ हिस्सों को महानन्दा के छलकते पानी से बचाने के

लिये मलियोर बील वाले इलाके को तटबन्ध से घेर दिया। इसकी वजह से वहाँ का इलाका तो

(भले ही कुछ समय के लिये ही सही) बाढ़ से बच गया पर महानन्दा का पानी पश्चिम की ओर

गोबिन्दपुर और मनिहारी की तरफ हिलोरें मारने लगा। तटबन्ध बनाकर पश्चिम बंगाल ने

अपनी समस्या को बिहार की समस्या बना दिया और स्थानीय लोगों को यह लगा कि अगर बंगाल

वाले लोग अपने बचाव के लिये तटबन्ध बना सकते हैं तो क्यों नहीं बिहार वाले लोग भी

अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद करें। अच्छे भविष्य की कल्पना और महानन्दा के ताजे

थपेड़ों की बुनियाद पर महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना के क्रियान्वयन की बात

उठी।

इस प्रकार जहाँ एक ओर 1870 के दशक से लेकर 1953 तक के अस्सी वर्षों से चल रही बाढ़ नियंत्रण की बहस को धत्ता बताते हुये कोसी पर तटबन्ध बने वहाँ कोसी परियोजना की नज़ीर देकर बाकी नदियों पर काम शुरू हुआ। बिहार में महानन्दा नदी तटबन्ध बनाने वालों की पहली मजबूरी और आख़िरी शिकार थी। मजबूरी इसलिये कि बिहार पर यह परियोजना पश्चिमी बंगाल की एकतरफा कार्यवाही की वज़ह से थोपी गई। शिकार इसलिये कि नदी बहुत दिन तक छुप कर बच नहीं सकती थी। इसकी दो वजहें थी, एक तो कोसी नदी पर बनने वाले तटबन्धों की कामयाबी के किस्सों तथा भारत सेवक समाज द्वारा वहाँ के व्यापक जन सहयोग के प्रयोग की कहानियों का प्रचार जम के किया गया और वैसे भी दूर के ढोल कुछ ज्यादा ही सुहावने होते हैं। कोसी नदी पर तटबन्धों के निर्माण का काम पूरा हो जाने के बाद नेताओं का आत्म विश्वास भी बहुत बढ़ गया था और वह बाढ़ को पूरी तरह दबोच लेने का सपना देखने लगे थे।

बकौल श्री अब्दुल गफूर, “यह सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी नदियाँ उत्तर बिहार में हैं जो नॉर्थ बिहार को तहस नहस करती थीं लेकिन काफी हद तक कन्ट्रोल कर ली गई हैं। यह मैं नहीं कहता कि बिलकुल कन्ट्रोल कर लिया, अब उससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक हद तक कन्ट्रोल हमने किया है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि थर्ड प्लान में पूरी तरह से इसे रोक देंगा। यह तभी हो सकता है जब कि हम को पूरा ग्रान्ट मिले, हमदर्दी मिले”

दिल्ली

की हुकूमत से जहाँ अब्दुल गफूर साहब सरकार की तरफ से इस तरह के बयान दे रहे थे

वहीं उत्तर बिहार की बाकी नदियों को घेरने का काम भी शुरू हो गया था। धीरे-धीरे

सभी जगहों पर यह लगने लगा कि बाढ़ से बचाव चारो तरफ खुशहाली ला देगा और इसके लिये

तटबन्ध एक जाने माने उपाय बन गये थे अतः उनका निर्माण होना चाहिये। इससे तटबन्धों

से होने वाले नुकसानों की चर्चा दबा दी गई और कहीं विकास की दौड़ में महानन्दा का

इलाका पीछे न छुट जाये इसलिये योजना की मांग देर सबे उठनी ही थी। वह तो यूँ कहा

जाय की ख्वाहिश रोने की थी तभी सिर पर नारियल गिर गया। पश्चिम बंगाल ने एक तरह से

बिहार की मदद ही की।

हम लोग निश्चित रूप से इसे अपनी जीत मानते थे।

60 वर्षीय

श्री राम लगन राय कटिहार जिला 20-सूत्री

कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष हैं और एक लम्बे अरसे से राजनीति से सम्बद्ध रहे

हैं। महानन्दा परियोजना को स्वीकृत करवाने तथा उसके कार्यान्वयन में उनका विशिष्ट

योगदान रहा है। उनका कहना है कि “हमारा

क्षेत्र बाकी उत्तर बिहार से थोड़ा भिन्न है। नदियों का जितना सघन विस्तार इस

क्षेत्र में है उतना अन्य जगहों पर नहीं है। गंगा, कोसी, महानन्दा, कारी

कोसी, बरण्डी, कन्कई

और रीगा आदि कितनी ही नदियाँ अपनी विभिन्न धाराओं के साथ पूरे इलाके पर फैली हैं

और ऐसी परिस्थिति में यहाँ बाढ़ आना स्वाभाविक है।

पुराने

पूर्णियाँ जिले की दूसरी समस्या भूमिहीन मजदूरों की थी जो कि अब भी है। यहाँ कुछ

जमींदार थे तो अधिकांश भूमिहीन 1954 में

खेती की जमीन का सर्वे हम लोगों के प्रयास से हुआ जिसमें कुछ भूमिहीनों को जमीन

मिली, उनको कछ राहत मिली और

उनका शिकमी हक दर्ज हुआ। बदली परिस्थिति में जमीन का मालिक अपनी जमीन यदि बेचना

चाहे तो बेच सकता था पर जब तक शिकमीदार भी अपनी लिखित रञ्जामन्दी न दे तब तक

हस्तातंरण बेदाग नहीं होता था। सर्वे के बावजूद भूमि हदबन्दी लागू नहीं थी और हम

लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया। | इस

तरीके से गरीबों को ज़मीन मिलने की आशा हम लोगों को थी और यदि यह जमीन तटबन्ध बन

जाने के फलस्वरूप बाढ़ से सुरक्षित हो जाती है तब तो क्या कहना। महानन्दा तटबन्ध

की माँग के पीछे यही दो मुख्य कारण थे।

1968 में एक

भीषण बाढ़ आई थी। हम लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पी० एस० पी०) में थे। जमीन की

हदबन्दी और महानन्दा तटबन्ध की माँग को लेकर हम लोगों ने आन्दोलन किया। अगुआई

युवराज जी (भूतपूर्व लोक सभा सदस्य) ने की। इसके तहत गाँव-गाँव में सभा करके आम

जनता राम लगन राय का समर्थन जुटाया जाता था और साथ में सिविल नाफरमानी का रास्ता

भी हम लोगों ने अख्तियार किया। सत्याग्रह, धरपकड़, लाठी

चार्ज सभी कछ हुआ। युवराज जी लगभग 6 महीना

सहरसा / पूर्णियाँ जेल में रहे होंगे। मैंने भी लगभग इतना ही समय पूर्णियाँ जेल

में काटा होगा। - जेल से आने के बाद स्व० बसावन बाबू के साथ जाकर हम लोगों ने श्री

अशोक मेहता से, जो कि पहले योजना आयोग के

उपाध्यक्ष थे और बाद में इन्दिरा जी की सरकार में मंत्री भी रहे और पहले हमारी

पार्टी से सम्बद्ध थे, बातचीत

की। सरकारी अफसरों ने भी सहयोग किया और तब योजना स्वीकृत हुई। 1972 में

योजना पर काम शुरू हुआ। गंगा, महानन्दा, कारी

कोसी, रीगा, बरण्डी

आदि सभी छोटी-बड़ी नदियों पर तटबन्ध बने। हम लोग निश्चित रूप से इसे अपनी जीत

मानते थे।

महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का इतिहास

साठ के

दशक में शुरू में ही महानन्दा की बाढ़ से बचाव के लिये आवाजें उठने लगीं और यह भी

तय था कि यह फर्ज़ तटबन्धों के ज़रिये अंजाम दिया जायगा। मगर यह फैसला करने के

पहले तकनीकी हल्कों में बाढ़ से बचाव के अन्य तरीकों की भी चर्चा की गई। यह तरीके

थे, गाँवों को ऊँचा करना, बड़े

बाँध बनाना और महानन्दा की बारसोई शाखा को गहरा और चौड़ा करना। इतने दरवाजे खटखटा

लेने के बाद फिर बात तटबन्धों पर अटकी। इन सारे तरीकों के साथ जुड़ी हुई समस्यायें

और उनसे होने वाला नफा-नुकसान हम पहले ही समझ चुके हैं।

महानन्दा

क्षेत्र की बाढ़ समस्या का हल खोजने के लिये महानन्दा तथा कारी कोसी के दोनों

किनारों पर 1965 में पहली बार तटबन्धों का

प्रस्ताव किया गया जिसमें गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर तटबन्ध भी शामिल था। यह

अनुमान किया गया था कि इस योजना के फलस्वरूप कटिहार अनुमण्डल के कटिहार, अमदाबाद

और मनिहारी प्रखण्डों की 74,623 हेक्टेयर

जमीन को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी और इसकी लागत 1,21,96,000

रुपये आयेगी। इस प्रकार बाढ़ नियंत्रण पर प्रति हेक्टेयर

खर्च 163 रुपये आयेगा।

फिर यह

विचार हुआ कि योजना की जरूरत इसलिये पड़ी है कि पश्चिम बंगाल ने मलियोर बील पर

बाँध बना कर अपनी समस्या को बिहार की समस्या बना दिया है तथा महानन्दा दोनों

प्रान्तों से होकर बहती है इसलिये एक ऐसी योजना बने जिसमें दोनों प्रान्तों की

सहमति हो। जब यह तय हो गया तो पाया गया कि झौआ और लाभा के रेलवे पुलों से होकर

अधिक पानी की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्यों कि तटबन्ध बनने के बाद नदी का

उच्चतम बाढ़ लेवेल ऊपर हो जायगा। यह काम बिना रेलवे की रज़ामन्दी के नहीं हो सकता

इसलिये पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अधिकारियों को बात चीत में शामिल करना पड़ा।

तब उसी

वर्ष बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य अभियंताओं तथा केन्द्रीय जल तथा ऊर्जा आयोग

के अधिकारियों की एक बैठक में यह तय किया गया कि इस योजना का विस्तार किया जाय

जिससे कि दोनों राज्य अपने-अपने क्षेत्र के निर्माण कार्य तथा आवश्यकताओं की

पूर्ति कर सकें। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप बिहार राज्य ने जो योजना का स्वरूप तैयार

किया वह कुछ इस प्रकार का था -

1. कटिहार

के रेलवे बाँध से शुरू करके मनिहारी के परित्यक्त रेलवे बाँध तक कारी कोसी नदी के

पूर्वी तट पर तटबन्धों का निर्माण किया जाय तथा तटबन्ध पर 2 मीटर

का फ्री बोर्ड रखा जाए।

2. कारी

कोसी के पश्चिमी किनारे पर भी तटबन्ध बनाया जाय और इसे गंगा नदी पर बने काढ़ागोला

तटबन्ध से जोड़ दिया जाए।

3. महानन्दा

के पश्चिमी छोर पर खाजा हाट से लेकर चौकिया पहाड़पुर तक, जहाँ

यह नदी गंगा से संगम करती है, तटबन्ध

बनाया जाए।

4. महानन्दा

के पूर्वी किनारे पर बागडोब से लेकर दिल्ली दीवान गंज (पश्चिम बंगाल की सीमा) तक

तटबन्ध बनाये जायँ और इसमें 1.50 मीटर

का फ्री बोर्ड रखा जाए।

5. महानन्दा

की बारसोई शाखा पर बागडोब से लेकर कुशीदह (पश्चिमी बंगाल की सीमा) तक तटबन्ध बनाया

जाए।

6. गंगा

नदी के उत्तरी तट पर चौकिया पहाड़पुर से लेकर टोपरा तक तटबन्ध बनाया जाय जिसमें कि

1.2 मीटर का फ्री बोर्ड रखा जाए।

प्रस्ताव यह था कि महानन्दा के दोनों तटबन्धों के बीच 1830 मीटर का फासला रखा जाय जिससे कि यह तटबन्ध प्रणाली पचास वर्षों में आने वाले बाढ़ चक्र को सम्भाल सके। गंगा नदी पर मात्र 120 मीटर को फ्री बोर्ड इस लिये रखा गया क्योंकि इस नदी के दक्षिणी छोर पर तटबन्धों का प्रस्ताव नहीं था और यह नदी उस ओर बहने के लिये स्वतंत्र थी। ऐसी भी अपेक्षा की गई थी कि टोपरा और चौकिया पहाड़पुर के बीच का रेलवे बाँध उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त होगा।

इस परियोजना को मंजूरी मिलते-मिलते 1970 हो गया और तब इसकी लागत 530-13 लाख रुपये पर पहुँच गई थी। 1978 में इस योजना का पुर्नमूल्यांकन 1940-00 लाख रुपयों पर किया गया। 1979 में परियोजना का फिर प्राक्कलन बनाया गया जो कि 1970-00 लाख रुपयों का था और यह 1980 में बढ़कर 2062-91 लाख रुपयों पर जा पहुँचा। 1982 तक इस योजना पर 1585-66 लाख रुपये खर्च हुये थे। बिहार पब्लिक इरीगेशन तथा ड्रेनेज ऐक्ट, 1947 के तहत इस योजना का निर्माण कार्य 1972 में शुरू हुआ और इस पर खर्च हुई पूरी लागत की वसूली लाभार्थियों से किये जाने का प्रस्ताव था। योजना जो कुछ भी बन सकती थी उसका काम 1982 तक लगभग पूरा कर लिया गया पर छोटे-मोटे काम 1987 तक चलते रहे। आजकल महानन्दा तटबन्धों के केवल रखरखाव पर काम चलता है। 1982 से इस योजना पर हुये खर्च को तालिका 4:1 में दिखाया गया है। इस प्रकार वर्ष 1993 तक योजना पर लगभग कुल 5247-94 लाख रुपये खर्च हुये हैं। इस खर्च में न तो स्थापना खर्च शामिल है और न ही कारी कोसी, बरण्डी या गंगा पर बनाये गये तटबन्धों की लागत ही शामिल है। परियोजना के इन हिस्सों पर होने वाले वार्षिक रख रखाव का खर्च भी ऊपर से है। यह सारे विवरण ब्यौरेवार उपलब्ध नहीं है।

गंगा पर बना काढ़ागोला तटबन्ध तथा कुरसेला-जौनिया-बरण्डी तटबन्ध और बरण्डी नदी के दोनों किनारों पर बने तटबन्धों को भी अब महानन्दा परियोजना के अन्दर ही ले लिया गया है। इन अतिरिक्त तटबन्धों तथा विभिन्न निवृत्त रेखा तटबन्धों को लेकर अब महानन्दा प्रणाली में तटबन्धों की कुल लम्बाई लगभग 336 किलोमीटर हो गई है।

More

महानंदा नदी अपडेट - महानन्दा परियोजना तथा बाढ़ नियंत्रण की वास्तविक स्थिति

महानन्दा परियोजना तथा बाढ़ नियंत्रण की वास्तविक स्थिति महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को उत्तर बिहार की घटिया बाढ़ नियंत्रण योजना तो नहीं क...

Read More

महानंदा नदी अपडेट – बंदिनी महानंदा : महानंदा पर कसता शिकंजा

नदियों का छलक कर या किनारे तोड़ कर बहना कोई नई घटना नहीं है। यह आदिकाल से होता आया है परन्तु नदियों तथा प्रकृति से सामञ्जस्य रखने वाले भारती...

Read More

महानंदा नदी अपडेट - बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह

बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाहअब तक हमने बाढ़ों से मुकाबला करने की विधा पर एक नजर डाली है जिसमें हरेक तरीके के इस्तेमाल में अगर कुछ अच्छाइयाँ है...

Read More

महानंदा नदी अपडेट - बाढ़ नियंत्रण का तकनीकी पहलू

पृष्ठ भूमिआम तौर पर यह माना जाता है कि जब किसी इलाके में बारिश इतनी ज्यादा हो जाय कि वहाँ के तालाब, पोखरे, नदी-नाले भर कर छलकने लगे और छलकता...

Read More

महानंदा नदी अपडेट - बिहार,बाढ़ और महानंदा

बिहार–गौरवशाली अतीतभारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा जब भी होती है, तो सबसे पहले बिहार का नाम लिया जाता है। देवताओं और दानवों ने मिलकर जब समुद्...

Read More