कोसी नदी - कोसी की बाढ़

- By

- Dr Dinesh kumar Mishra

- August-31-2018

पुराणों और ऐतिहासिक आलेखों में कोसी का जितना विवरण है उसका कुछ अंश हमने पहले पढ़ा। लोक-कथाओं, लोक-गीतों और किंवदन्तियों में भी कोसी कम प्रसिद्ध नहीं है। लोक कथाओं में कोसी को एक कुआंरी नदी माना जाता है- कुआंरी नदी शायद इसलिए कि कोसी उन्मुत्तक है- किसी के बन्धन में नहीं है। वह जिधर चल पड़ती है उधर ही रास्ता बन जाता है। इससे अगर किसी को परेशानी होती है तो उसकी बला से। ऐसी अल्हड़ और शोख़ नदी का एक प्रेमी भी है जो कि नदी जितना ही ताकतवर है, काला, एकदम भुजंग। वह नदी के लिए रास्ता बनाता है अपनी कुदाल से जिसका फाल अस्सी मन का है और बेंट बयासी मन का। नाम है उसका रन्नू सरदार। वह अपनी उँगलियों पर कोसी को नचाता है। अपनी कुदाल के साथ रन्नू आगे-आगे और पीछे-पीछे कोसी। और दोनों के पीछे चलती है बरबादियों की कहानी।

एक तरफ रन्नू और कोसी द्वारा भीषण तबाही तो दूसरी ओर उसकी मान-मनुहार का दौर चलता है। स्त्रियाँ बढ़ती हुई कोसी की पूजा–अर्चना करती हैं कि माँ! बहुत हो गया, अब चली जाओ। कितने ही गीत इस भित्ति पर लिखे और गाये जाते होंगे। कभी थाली भर मिठाई चढ़ाने का वायदा तो कभी गाँव में नाव न चलने देने की दुहाई, पर कोसी माने तब तो। आखिर में महिलाओं का आक्रोश भी फूटता है- तब माता का सम्बोधन भी समाप्त, देवी के स्वरूप पर भी प्रश्न चिह्न। उस समय कोसी मात्र एक कुंवारी कन्या बच जाती है जो कि उद्दण्ड और उच्छृंखल है और उसको सीधा करने का एक ही उपाय है उसकी शादी कर देना। कहते हैं कि जब स्त्रियाँ कोसी की धारा में सिन्दूर डाल कर उसे डराने कर कोशिश करती हैं तो कोसी दूर भाग जाती है। नदी के साथ जीवन्त सम्बन्धों की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी।

कुछ लोग अवश्य ही कोसी को कुंवारी नहीं मानते। वह उसे बूढ़े ऋचीक ऋषि की युवती पत्नी के रूप में देखते हैं। ऐसी युवती की अतृप्त भावनाएं उसे अस्थिर कर देती हैं और वही कोसी के साथ हुआ। सत्यवती कुंठित होकर सारा जीवन पहाड़ों में घूमती रही जो कि बाद में नदी बन गई। न सत्यवती कभी स्थिर रह पाई और न ही उसका परिवर्तित नदी रूप कोसी। वह भी अभी तक स्थिर नहीं हो पाई है और उसकी धारा हमेशा बदलती रहती है। कोसी अस्थिर रही हो चाहे अपने कुवांरेपन की शोख़ी के कारण अथवा अतृप्त इच्छाओं की वज़ह से, पर उसकी इस अस्थिरता ने बड़ी तबाही मचाई है।

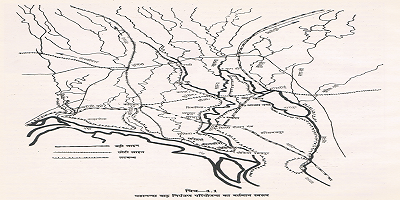

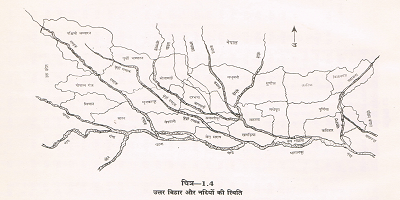

अपने पश्चिम हटने के क्रम में कोसी परमान से लेकर तिलयुगा तक चली आई, इतना तो निर्विवाद है क्योंकि उसके तो रिकार्ड मिलते हैं। करतुआ, तीस्ता और आत्रेयी तथा महानन्दा से भी हो कर अगर कोसी गुज़री हो तब तो इसका विस्तार बांग्लादेश के मैमनसिंह से लेकर बिहार में दरभंगा तक हो जाता है। यह न भी हुआ हो तो भी पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, नवगछिया (भागलपुर), मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगडि़या जिले तो कोसी की चपेट में आये ही हैं। अब गाँव-घर के ऊपर से कोसी जैसी नदी गुज़र जाये तो उसका अंजाम क्या होता होगा इसका अन्दाज़ा तो वही लगा सकता है जिसने यह भोगा हो। दूसरे के बस की बात नहीं है कि वह इस बाढ़, कटाव, भरना, बालू जमाव और उसके द्वारा पैदा होने वाली घरखसी (घर गिरना), फ़सल का नुकसान, भुखमरी, बेरोज़गारी, हारी-बीमारी, कर्जखोरी, महाजनों की प्रताड़ना और पलायन जैसी तकलीप़फ़ों का बयान कर सके। इस घटनाक्रम पर एक दिलचस्प टिप्पणी है कि, ‘कोसी की विभीषिका तो एक स्थाई आतघड्ढ के रूप में तब भी विद्यमान रहती थी जब कि बाढ़ गुज़र चुकती थी क्योंकि लोगों के जीवन में कोई रस ही नहीं बचता था। माताओं को अगर अपने बच्चों को डराना होता था तो वे कहतीं कि कोसी माई आयेगी और लेकर चली जायेगी। बच्चों को गा कर सुलाने वाली लोरियों में भी कोसी का हवाला रहता था। छोटे-छोटे बच्चे बाँध कर रखे जाते थे कि कहीं अचानक कोसी का पानी न आ जाये और बच्चों को बहा न ले जाये। इस तरह के माहौल में जो लोग पैदा होते हैं वह अपने माँ-बाप को हर समय एक मानसिक और सांसारिक टूटन के कगार पर देखते रहते हैं और उनकी ख़ुद की एक विचित्र मनःस्थिति हो जाती है।’

साथ ही यह भी टिप्पणी की गई है कि, ‘हिन्दुओं की तो कौम ही भाग्यवादी है और उसमें भी सहरसा जिले के बाशिन्दे तो कोसी की तबाहियों के कारण कुछ ज़्यादा ही भाग्यवादी हैं। उनके लिए तो यह संसार ही माया है वरना कोसी मैया अपने बच्चों के प्रति इतना कठोर नहीं होती कि बाढ़ हर समय बनी रहे और उनका घर बार उजाड़ती रहे।’

मुग़ल कालीन इतिहास के पहले के कुछ-कुछ दस्तावेजों में कोसी का हवाला आया है। सन् 1209 में अली मर्दन ने, जो कि तीसरे मलिक थे, लखनौती पर शासन की हैसियत से जाने के समय कोसी को पार किया था।

कोसी के प्रवाह कि भयावहता की एक झलक पि़फ़रोजशाह तुग़लक की फ़ौज के सन् 1354 में बंगाल से दिल्ली लौटने के समय मिलती है। बताया जाता है कि जब सुल्तान की फ़ौजें कोसी के किनारे पहुँचीं तो देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर हाजी शम्सुद्दीन इलियास की फ़ौजें मुकाबले के लिए तैयार खड़ी हैं। यह वही हाजी शम्सुद्दीन थे जिन्होंने हाजीपुर तथा समस्तीपुर शहर बसाये थे। फ़रोज़ की फ़ौजें शायद कुरसेला के आस-पास किसी जगह पर कोसी के किनारे सोच में पड़ गईं। नदी की रफ्ऱतार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। आखि़रकार फ़ैसला हुआ कि नदी के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ा जाय और जहाँ नदी पार करने लायक हो जाय वहाँ पानी की थाह ली जाये। सुल्तान की फ़ौजें प्रायः सौ कोस ऊपर गईं और जियारन के पास, जो कि उसी स्थान पर अवस्थित था जहाँ नदी पतली जरूर थी पर प्रवाह इतना तेज़ था कि पाँच-पाँच सौ मन के भारी पत्थर नदी में तिनकों की तरह बह रहे थे। जहाँ नदी को पार करना मुमकिन लगा उसके दोनों ओर सुलतान ने हाथियों की कतार खड़ी कर दी और नीचे वाली कतार में रस्से लटकाये गये जिससे कि यदि कोई आदमी बहता हुआ हो तो इस रस्सों की मदद से उसे बचाया जा सके। शम्सुद्दीन ने कभी सोचा भी न था कि सुल्तान की फ़ौजें कोसी को पार कर लेंगी और जब उस को इस बात का पता लगा कि सुलतान की फ़ौजों ने कोसी को पार करने में कामयाबी पा ली है तो वह भाग निकला।

आईन-ए-अकबरी में कोसी नदी के बारे में हवाला मिलता है। उसके अनुसार यह नदी सूबा तिरहुत और सूबा बंगाल का हिस्सा था और सरकार पूर्णियाँ के महाल कोसी के पूरब में अवस्थित थे। कोसी के पश्चिम वाले सारे महाल सरकार मुंगेर में शामिल किये गये थे। इन विभाजनों से ऐसा भी अन्दाज़ा लगता है कि कोसी उस समय पूर्णियाँ शहर के पश्चिम से होकर बहा करती थी मगर इसकी निचली धारा का सही अंदाज़ा नहीं लगता। वास्तव में रेनेल के सर्वेक्षण और उसके द्वारा तैयार किये गये नक्शों के पहले के सारे नक्शे अनुमान पर आधारित थे और भरोसे के लायक नहीं हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कोसी पूर्णियाँ होकर बहती थी। ओमैली (1908) का कहना है कि, ‘बंगाल की नदियों में कोसी अपने धारा परिवर्तन, धारा के तेज़ प्रवाह, तलहटी की अनिश्चित और ख़तरनाक बनावट तथा बाढ़ की तबाहियों के किस्सों के लिए बदनाम रही है। पहाड़ों से बहती हुई यह नदी अपने साथ बेतरह बालू लाती है जिसे यह नदी अपने पूरे इलाके पर बिखेर देती है जिससे वहाँ की ज़मीन की उर्वरा-शत्तिफ़ नष्ट हो जाती है, कूएं पट जाते हैं और लोगों को अपना घर छोड़ कर हट जाना पड़ता है। ऐसी बालू वाली ज़मीन पर खेती शुरू करने में कम से कम पचास साल का समय लग जाता है। नदी के ताण्डव और विध्वंसक शत्तिफ़ का अनुमान इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि भागलपुर जिले (अब सुपौल) के पूर्वोत्तर कोने में बसा नाथनगर कस्बे का 1875 में पूरी तरह सफ़ाया हो गया। यह कस्बा तब कोसी के कई किलोमीटर पूरब में आ गया जबकि 1850 में नदी इसके पूरब में बहती थी।’

शायद यही सब कारण थे कि कोसी के बारे में एक अंग्रेज़ लेखक ने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि, ‘कोसी एक ऐसी निर्लज्ज कुलटा है जो कि हर रात अजनबी लोगों के साथ हम-बिस्तर होती है और यही वज़ह है कि कोई भी इंजीनियर, जिसे अपनी इज्ज़त प्यारी है, अपनी ताकत भर कोसी को दूर से ही सलाम करता है।’ उन नदियों को जिन्हें हम माता के रूप में देखते हैं उनके बारे में अंग्रजों की जो कुदृष्टि है वह हमारी परम्परा से मेल नहीं खाती है और शायद यही वज़ह रही हो कि उन्हें कोई भी चंचल नदी ‘शोक की नदी’ दिखाई पड़ती रही हो। उनके इस रुख़ से आम धारणा जो बनती है वह यह है कि वह तो यहाँ की सम्पत्ति लूटने आये थे और कोसी या दामोदर जैसी नदियों की शोख़ी कम-से-कम अपने इलाके में उनके लूट-पाट के काम में रास्ते का रोड़ा बनती थी। यही कारण था कि उन्होंने कोसी को ‘बिहार का शोक’ और दामोदर को ‘बंगाल का शोक‘ कहा होगा।

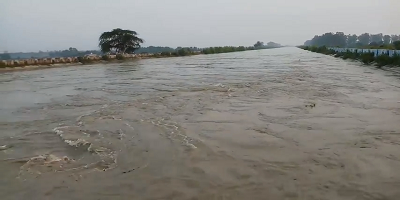

कोसी की बाढ़ की एक ख़ासियत और थी। लगातार धारा बदलते रहने के कारण यह नदी तीन अलग-अलग शक़्लों में देखी जाती थी। एक सूरत तो उन इलाकों की होती थी जहाँ से कोसी की मुख्य धारा बहती थी और जो सीधे इसकी बाढ़ की चपेट में आते थे। बाढ़ के इस सीधे हमले से मुश्किलें सिप़फऱ् पानी के फैलाव और उससे होने वाली असुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहती थीं वरन् ज़मीन का कटना, बालू का जमाव, जिसे स्थानीय लोग भरना कहते हैं, जल-जमाव, पीने के पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से तहस-नहस हो जाना, रास्तों का बन्द होना या कट जाना, गाँवों का पानी से घिर जाना, चेचक, हैजा, मलेरिया, कालाज़ार, सांप काटना और चारे तथा दवाओं के अभाव में बड़ी तादाद में जानवरों का मरना आदि सारी वह तकलीप़फ़ें समेट कर एक जगह रख दी जाती थीं जहाँ से कोसी गुज़रती थी। यदि इन सारी बातों को एक दैवी विपत्ति, आकस्मिक दुर्घटना या दुःस्वप्न मानकर भुला दिया जाय तो भी हालात की अगली मार से बचना मुश्किल होता था।

बाढ़ के बाद रिहाइश के लिए तुरन्त ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिये जिस पर सुरक्षित रहने लायक कोई झोपड़ी तैयार की जा सके। यह ज़मीन आम तौर पर कट कर नदी में जा चुकी होती थी या फिर पानी में घिरी रहती थी। दो वत्तफ़ की रोटी के साथ-साथ बची-खुची ज़मीन पर खेती का इन्तज़ाम कर लेना, और बिना कजऱ् के कर लेना, कम बहादुरी का काम नहीं था। प़फ़सल हो या न हो, लगान तो देनी ही पड़ेगी। यह सभी हालात ज़मीन्दारों और महाजनों के बड़े मापि़फ़क पड़ते थे क्योंकि वह कजऱ् देने के बहाने बची-खुची ज़मीन भी हड़प सकते थे। बाढ़ पीडि़तों की ज़मीन सचमुच मिट्टी के मोल निकल जाती थी जिसे वापस पाना टेढ़ी खीर था। कोसी की धारा बदलते रहने के कारण लाखों एकड़ ज़मीन इधर से उधर हुई होगी। सहरसा में 1944 में राजेन्द्र मिश्र ने एक ज़मीन वापसी आन्दोलन की अगुआई की थी जिसके फलस्वरूप 1,600 से 2,000 हेक्टेयर ज़मीन जिसका दाखि़ल ख़ारिज नहीं हुआ था वह दरभंगा राज की तरप़फ़ से असली मालिकों को लौटाई गई मगर उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात।

वह इलाके जिनसे होकर कोसी गुज़र चुकी होती थी, उनकी हालत कोई बहुत अच्छी रहती हो ऐसा नहीं था मगर इतना जरूर था कि नदी की मुख्य धारा की जगह छोटी-छोटी धाराएं बहने लगती थीं, बालू-सिल्ट पड़ने के कारण गडक्के भर जाते थे, ज़मीन प्रायः समतल होने लगती थी मगर उस पर कांस, पटेर और झउआ के जंगल उग जाते थे। इन जंगलों को काट कर ज़मीन को फिर खेती लायक बनाना बड़ा कठिन काम था मगर ज़मीन साफ़ कर ली जाय तो खेती की कुछ संभावनाएं बनने लगती थीं। तकलीफ़ें पहले से कम होती थीं फिर भी सामान्य परिस्थिति में लौटने में आठ से दस साल का समय लग जाता था। जिन इलाकों में कोसी की मुख्य धारा पहुँचने वाली होती थी वहाँ कुछ वर्ष पहले से कोसी की छोटी-छोटी धाराएं सक्रिय होने लगती थीं। ऐसी धाराओं में पानी के फैलाव से ज़मीन को ताज़ी मिट्टी और काफ़ी मात्रा में पानी मिल जाता था जिससे ख़रीफ़ और रब्बी की जबर्दस्त पफ़सल होती थी, मगर यह सब छलावा साबित होता था जब कोसी की मुख्य धारा आकर इस इलाके को पूरी तरह उजाड़ देती थी। यह ध्यान देने की बात है कि 1923 से 1946 के बीच कोसी क्षेत्र में मलेरिया से 5,10,000, कालाज़ार से 2,10,000, हैजे से 60,000 तथा चेचक से 3,000 मौतें (कुल 7,83,000) हुईं।

कोसी से होने वली तबाहियों की दास्तान लिखने वाले बहुत से विद्वानों, चिन्तकों, और प्रशासकों जैसे डा- बुकानन हैमिल्टन, रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन, डब्लू- डब्लू- हन्टर, एल- एस- एस- ओमैली, विलियम ए- इंगलिस, एफ- सी- हर्स्ट, जे- इंगलिस, एफ- ए- शिलिंगफोर्ड, फर्गुसन आदि की उन्नीसवीं शताब्दी तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक की एक लम्बी सूची है। बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब कोसी पूरी तरह से उत्तर भागलपुर (आज का सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिला तथा भागलपुर जिले का नवगछिया अनुमण्डल) में प्रवेश कर गई थी और ज़मीन पर बरबादियों के नये-नये किस्से गढ़ रही थी उस समय गुलाब लाल दास, भूपेन्द्र नारायण मण्डल, ललितेश्वर मल्लिक, ब्रजेश्वर मल्लिक, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, हरिनाथ मिश्र तथा राजेन्द्र मिश्र आदि ने कोसी नदी की समस्या को समझने और समझाने की दिशा में अथक प्रयास किया।

आज़ादी के बाद कोसी को नियंत्रित करने के लिए 1955 में कोसी नदी पर पूर्वी किनारे पर बीरपुर से कोपडि़या तक 125 किलोमीटर लम्बा तथा पश्चिमी किनारे पर नेपाल में भारदह से सहरसा में घोंघेपुर तक 126 किलोमीटर लम्बा तटबन्ध बनाने का काम शुरू हुआ जो कि लगभग 1963-64 तक पूरा कर लिया गया। बीरपुर में 1963 में एक बराज का निर्माण कर के पूर्वी कोसी मुख्य नहर बनाई गई जिससे 7-12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था। 1957 में पहली बार पश्चिमी कोसी नहर का शिलान्यास किया गया जिसके पूरा होने के बाद 3.25 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होनी थी।

अगले अंश में हम कोसी की बाढ़ रोकने की रोचक कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।

कोसी नदी की यह जानकारी डॉ दिनेश कुमार मिश्र के अथक प्रयासों का नतीजा है।

क्या यह आपके लिए प्रासंगिक है? मेसेज छोड़ें.

More

महानंदा नदी अपडेट - महानन्दा परियोजना तथा बाढ़ नियंत्रण की वास्तविक स्थिति

महानन्दा परियोजना तथा बाढ़ नियंत्रण की वास्तविक स्थिति महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को उत्तर बिहार की घटिया बाढ़ नियंत्रण योजना तो नहीं क...

Read More

महानंदा नदी अपडेट – बंदिनी महानंदा : महानंदा पर कसता शिकंजा

नदियों का छलक कर या किनारे तोड़ कर बहना कोई नई घटना नहीं है। यह आदिकाल से होता आया है परन्तु नदियों तथा प्रकृति से सामञ्जस्य रखने वाले भारती...

Read More

महानंदा नदी अपडेट - बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह

बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाहअब तक हमने बाढ़ों से मुकाबला करने की विधा पर एक नजर डाली है जिसमें हरेक तरीके के इस्तेमाल में अगर कुछ अच्छाइयाँ है...

Read More

महानंदा नदी अपडेट - बाढ़ नियंत्रण का तकनीकी पहलू

पृष्ठ भूमिआम तौर पर यह माना जाता है कि जब किसी इलाके में बारिश इतनी ज्यादा हो जाय कि वहाँ के तालाब, पोखरे, नदी-नाले भर कर छलकने लगे और छलकता...

Read More

महानंदा नदी अपडेट - बिहार,बाढ़ और महानंदा

बिहार–गौरवशाली अतीतभारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा जब भी होती है, तो सबसे पहले बिहार का नाम लिया जाता है। देवताओं और दानवों ने मिलकर जब समुद्...

Read More